Der Berliner Kunstmarkt verkörpert eine zweiseitige Dynamik, die man bestenfalls noch von Metropolen, wie NY*’C kennt. Wer kann das schon von sich sagen.

Vom euphorischen Aufbruch nach dem Mauerfall, über die Blütephase als "globales Kunstzentrum", bis zum schleichenden Bedeutungsverlust im internationalen Wettbewerb, die strukturellen, ökonomischen und akteurszentrierten Gründe dieser deutschen Entwicklung kann man vielleicht ahnen, aber eigentlich musste man es gefühlt haben.

Berlins Kunstwelt zwischen 1989 und 2025 spiegelt einen doppelten Transformationsprozess. Einerseits galt die Emanzipation von einer subkulturellen Experimentierzone zu einem diversifizierten Kunstökosystem als verpönt, andererseits entstand alles ohne eine Anleitung, die das vielfache Scheitern an globalen Marktmechanismen und anders gearteten Fehleinschätzungen hätte eingrenzen können.

Die mangelnde Balance zwischen künstlerischer Freiheit und ökonomischer Nachhaltigkeit, das Versäumnis “Großsammler” dauerhaft zu binden und die Unterschätzung digitaler Handelsdimensionen malte eine Synthese aus Berlins kreativem Kapital, welches die Stadt hinter einen Glasrahmen stellte, anstatt sie zu befreien. Der Mythos der "brotlosen Kunst" wurde hier zum Studienobjekt und die Stadt zum Ausflugsziel, für eine Freizügigkeit, bei der man woanders nicht gesehen werden möchte.

Die Nachwende-Ära (1989–1999) war ein unglaublich beseeltes Experimentierfeld, das einen vielfachen Pioniergeist entfachte. Junge Leute von überall strömten zusammen, um in “Eintracht” die Welt auszugestalten und Räumlichkeiten dafür waren hier sprichwörtlich Herrenlos.

Leerstehende Fabriken und Brachflächen in Mitte (Auguststraße), Prenzlauer Berg und Kreuzberg boten Künstlern preiswerte Ateliers und Galerieräume. Die symbolträchtige East Side Gallery entstand auf Mauerresten als weltweit größte Vereinnahmung von Abgrenzungsversuchen einem unglaublich weit zurückliegenden früheren Zeitalter.

Unabhängige Projekträume und Kollektive wie die "Kulturbrauerei" dominierten, weil sie geschlossene Systeme darstellten, wie kleine Kulturburgen in der Stadt verteilt. Ein Teil der Stadt war noch besetzt aus den Wendewirren. Niedrige Lebenshaltungskosten (ca. 40% unter dem Niveau von München) zogen internationale Künstler an.

Kommerzielle Galerien waren rar, Sammlerinteresse gering. Der Fokus lag auf subkulturellen Netzwerken und der Haltung das Leben zu feiern, nicht etwa auf Verkauf von Werken.

Die Boom-Phase (2000–2015) versprach mehr als einen “Globalen Hype und wirtschaftliche Verwertung”.

Galerien wie “Eigen + Art”, die Judy Lybke aus Leipzig nach Berlin erweiterte und das “C/O Berlin” im alten Postfuhramt, etablierten sich in Mitte großartig. Die positiven Wellen und echte Investionschancen in der Immobilienbranche zogen Sammler und Finanz-Jongleure aus Europa und den USA an. Der Kunstumsatz stieg laut Handelsverband BVDG um 150% zwischen 2000–2010.

Der Prenzlauer Berg verlor 60% seiner Ateliers durch Mietsteigerungen (2005–2015). Künstler wichen nach Neukölln aus, wo Mieten bis 2012 um 30% unter Charlottenburg lagen, für kurze Zeit.

Die Gründung der Berlin Biennale (1998) führte zu einer Zunahme privater Sammlungen (z.B. Friedrich Christian Flick Collection).

Die Stagnation und der Bedeutungsverlust (2015–2025) aus strukturellen Schwächen, fehlender Industrie im globalen Wettbewerb und einer schwierig nachzuvollziehenden Politik, brachte einen gehörigen ökonomischen Druck mit sich.

Galeriemieten in Mitte erreichten 2023 das Niveau von Pariser Randbezirken (€120–180/m²). Professionelle Galerien wie “Schmalfuss Berlin” wichen nach Charlottenburg aus.

Ein globales Abgehängtsein ist überall spürbar. 2023 lag Berlins Anteil am globalen Kunsthandel bei nur 1,8% (New York: 42%, London: 20%). Keine Berliner Galerie zählt laut “ArtReview” zu den Top 50 weltweit. 30% der Absolvent*innen der UdK Berlin wanderten zwischen 2020–2025 in wirtschaftlich stärkere Kunstzentren ab.

Schlüsselakteure und ihre Interessenkonflikte können auch Großsammler und Privatinvestoren sein, die kuratierte Sammlungen als Prestigeprojekte anschieben. Denn der Kunstmarkt an sich ist ja schon mit seinem überschaubaren Umsatz von äußeren Einflüssen abhängig.

Sammler wie Dieter Rosenkranz oder Karen Boros nutzten Berlin als "Labor" für experimentelle Kunst, vermieden jedoch langfristige Bindungen. Ihre Galerien (Boros Bunker, Rosenkranz Collection) blieben kommerziell zurückhaltend.

Globaler Kunstmarkt: $57.5 Mrd bis $67.8 Mrd (Art Basel/UBS)

marketing-beat.co.ukTS2 Space+5Black Art Magazine+5Financial Times+5

Private Auktionen: +14 % im High-End-Segment 2024

Videospielmarkt: $187.7 Mrd (Newzoo), $298.98 Mrd (Grand View), $241.7 Mrd (Mordor Intelligence)

Ökonomischer Impact Videospiele: $101 Mrd (US-Wirtschaft)

Fast-Fashion-Markt: $25 Mrd (2020), Prognose $192 Mrd (2030)

Es geht aufgrund dieser Hebelmöglichkeit in vielen Fällen um eine Spekulationsdynamik, die außerhalb einer gesunden Bewertung von Arbeiten bleibt, da eben der Trend durch Eingabe und Abzug gelenkt werden kann.

Nach 2015 investierten internationale Investoren gezielt in Berliner Kunst als "Inflationsschutz", trieben Preise, ohne lokale Strukturen zu stärken.

Galerien wie “Semjon Contemporary” (gegr. 2011) setzten auf Hybridmodelle.

Der Hauptfokus auf deutschen Künstler*innen aus Leipzig/Dresden, kombiniert mit internationalen Kunstpositionen führte zu einem Jahresumsatz, welcher 2020–2025 bei ~ €500.000 stagnierte.

Es gibt natürlich Alternativmodelle, wie Off-Spaces in Neukölln (z.B. der “Raum für drastische Maßnahmen” und der “Kunsthand Berlin”). Sie nutzten Pop-up-Märkte zur Niedrigpreis-Vermarktung, oder in Vereinskultur.

Nur 20% überlebten die Corona-Krise .

Kurator*innen dienen als Gatekeeper im Spannungsfeld, mit Intendanten als Trendsetter. Kurator*innen der Berlin Biennale (z.B. Gabi Ngcobo 2018) fokussierten sich auf politische Themen (Dekolonisierung, Migration), vernachlässigten marktfähige Ästhetiken.

Diese Öffnung ist mehr als ehrenwert und darf auch nicht fehlen, aber warum wurde nichts für einen Anschub des Berliner Kunstmarktes an sich getan, so wie sie es doch 2010 im soho-house für Damien Hirst getan haben?

Das Museumsdilemma in Institutionen wie dem Hamburger Bahnhof zeigten ab 2020 vermehrt digitale und KI-Kunst, verpassten jedoch den Anschluss an den Sammelmarkt (nur 5% der Werke wurden gekauft).

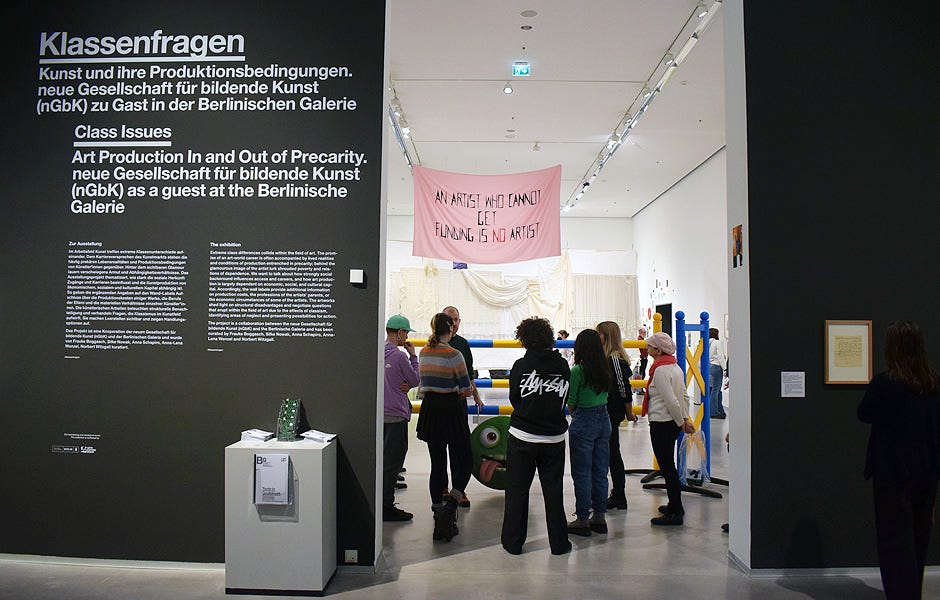

Künstler*innen gehören von Haus aus zum Prekarität und sind auf neue Wege angewiesen. Aber die Gentrifizierung ist nun mehr als nur eine Existenzbedrohung. Maler*innen in Neukölln mussten 2025 bis zu 70% ihres Einkommens für Miete aufwenden. Die Folgen sind klar und die Verstärkte Nutzung von Online-Plattformen oder Kooperationen mit Innenarchitekt*innen als Vertriebsweg machen ihre Arbeit alles andere als der Kunst verantwortlich und von Haus aus “Frei”.

Die Kollektivierung als Überlebensstrategie zeigt Projekte wie der “Kunstmarkt der Generationen” (Schlosspark Lichterfelde) und schufen generationsübergreifende Netzwerke, um "Gräben zwischen Kunstverständnissen" zu überbrücken. Diese gegenseitige Wertschätzung gehört zu den strukturierten Maßnahmen um gegebene Grenzen (Wo wir wieder am Anfang stehen) zu überwinden. Diese Mauer ist allerdings nicht mehr umzustürzen; sie bleib imaginär.

Die Stadtentwicklungspolitik zeugt von Versäumnissen und bietet Lösungsansätze weiterer Kürzungen, durch fehlende Künstlerförderung. Es gibt keine verbindlichen Ateliererhaltungsgesetze trotz Vorbildern wie in München. Die Folge ist eine Verdrängung von Kunstschaffenden aus kreativen Kernzonen.

Kreativcluster-Initiativen und die Gründung des "Berlin Art Institute" (2021) als Public-Private-Partnership mit Steuervergünstigungen kommt nicht nur viel zu spät, um Abwanderung zu stoppen, sie ist die Versinnbildlichung des fehlenden Kulturverständnisses ureigenster Herleitung.

Die Kunst ist ein Ausdrucksorgan unserer Kultur, welches der eigenen Reflexion dient und keiner aufgesetzten Marktregulierungen oder einer X-fach neuen Steuerpolitik!

Aber auch gerne hierzu ein Einblick:

Der deutsche Satz von 19% (gegenüber 5,5% in der Schweiz) hemmte den Handel mit hochpreisigen Werken, auch wenn hier die Regel der Ausnahme gild.

Künstler nehmen/zahlen bei eigenen Verkäufen 7 % auf Originalkunst

Galerien (Kommission) nehmen/zahlen 7 % (19% auch möglich)

Galerie (Eigentümer) nehmen/zahlen 19 %

Gebrauchtwarenregelungen gelten im Gestaltungsbereich mit einer Differenzbesteuerung (§25a UStG)

Es gibt natürlich Transparenzdefizite, denn es gibt kein zentrales Kunstregister für Provenienzen. Das kann zum Vertrauensverlust bei internationalen Käufern führen, wobei dieses Problem ohnehin eher dem Sekundärmarkt zuzuordnen ist.

Es gibt zivilgesellschaftliche Gegenmodelle, wie den “Berlin Award For Visual Arts”, mit einem Preis für aufstrebende Künstler*innen (seit 2020), ohne nennenswerte Markthebelwirkung.

Die Gründe für den internationalen Bedeutungsverlust der Berliner Kunstszene weißt also auf folgende Faktoren und Wirkung hin:

Mieten/Atelierkosten liegen bei +180% seit 2000 (Mitte) und +70% in Leipzig (2000–2025)

Die Steuerlast von 19% UmSt. + der Künstlersozialabgabe, gegenüber 7% MWSt. in Genf

Das Sammlerengagement und nur kurzfristige Projektförderungen, gegenüber der Stiftungskultur in Zürich

Mit dem Global Ranking auf Platz 8 der Kunstmetropolen (2025) loost Berlin gegenüber New York, London, Shanghai, HK und Paris

Die fehlende Markt-Infrastruktur wird mit Türöffnern (Wie dem Gallery-Weekend) durch die Lokalpresse angekurbelt, dient aber nur dem Tourismus. Es gibt keine bedeutende Kunstmesse (vgl. Art Basel).

Die Villa Grisebach erreicht heute Jahresumsätze von rund 40 Mio €, entwickelt sich vom nationalen Marktführer für deutsche Moderne zu einem bedeutenden internationalen Haus, bleibt aber weit hinter den globalen Größen zurück.

Ketterer in München erzielt über 100 Mio €, Christie’s und Sotheby’s rangieren in Milliardenhöhe. Damit zeigt sich, dass Grisebach an der Spitze deutscher, jedoch weit unter den globalen Top-Adressen operiert.

Lempertz (51 Mio €) und Van Ham (rund 2–6 Mio € pro Auction Cycle) ergänzen das Bild des stark fragmentierten Marktes, gehören aber zu den individuell erfolgreichen europäischen Größen des Auktionsmarkts.

Es bleibt also bei einer zu starken Fokussierung auf subkulturelle Identitäten (Street Art, Aktivismus) und vernachlässigt bleibt der Hochpreissektor, der ein Interesse am Kulturbetrieb anfeuern würde.

Es kommt zum Innovationsstau und auch die geringe Adaption neuer Technologien (NFTs, VR-Ausstellungen, wenn man sie denn haben will) im Vergleich zu Seoul oder Los Angeles.

Kann Berlin gegensteuern?

Es braucht neue Galerienkonzepte. Hybridmodelle physischer Präsenz und virtuellen Rundgänge setzen auf digitale Reichweite.

Die Einführung ermäßigter Kunstumsatzsteuer (geplant 2026) könnte Handel beleben.

Eine künstlerzentrierte Stadtplanung und die Umnutzung von Gewerbehöfen sowie leerstehender Bürogebäude sollten als bezahlbare Atelierhäuser dienen.

Internationale Kooperationen in Anbindung an asiatische Märkte könnten Satellitenmessen mit Singapur oder Seoul anstreben.

Zurück zum Anfang

Warum stand New York City 1975 vor der Pleite?

Die Stadt finanzierte über Jahre hinweg laufende Ausgaben mit Krediten statt mit Steuereinnahmen, weil die Steuerzahler abwanderten.

Es wurden sogenannte „short-term notes“ (kurzfristige Schuldscheine) ausgegeben, um die Lücken im Haushalt zu decken.

Die Stadt hatte keinen ausgeglichenen Haushalt mehr und wuchs trotz Schulden weiter.

New York hatte ein sehr großzügiges Bildungsprogramm (u.a. kostenloses Uni-System, Wohngeld), bot aber keine Arbeit an.

Mit wachsender Arbeitslosigkeit nach der Ölkrise 1973 explodierten die Ausgaben.

Überbesetzte städtische Behörden, fehlende Kontrolle und Vetternwirtschaft untergruben das Vertrauen in das System.

Kosten für Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr etc. waren extrem hoch im Vergleich zu anderen Städten.

Im Frühjahr 1975 weigerten sich Banken plötzlich, neue Anleihen der Stadt zu kaufen.

Die Stadt konnte ihre Schulden nicht mehr refinanzieren und die Zahlungsunfähigkeit drohte.

Am 17. April 1975 erklärte Bürgermeister Abe Beame, dass New York binnen Wochen zahlungsunfähig wäre.

Die Rettung durch Bundesstaat und später den Bund gegründet “MAC” (Municipal Assistance Corporation), um Anleihen zu verkaufen und das Finanzmanagement zu zentralisieren. Gouverneur Hugh Carey und der Staat übernahmen de facto die Kontrolle über New Yorks Haushalt. Einschnitte bei öffentlichen Ausgaben, Massenentlassungen, Fahrpreiserhöhungen waren die Folge. Präsident Gerald Ford lehnte zunächst direkte Hilfe ab (berühmt: “Ford to City: Drop Dead”, New York Daily News, Okt. 1975). Später bewilligte er Hilfen in Form von Kreditgarantien.

Heute lebt in NY die Finanz-Elite und der Spielraum für Kreativität erfolgt ausschließlich über Einführungen, die man sich sehr gut überlegen oder leisten können muss.

KB

Quellen

Entwicklung der Kunstszene in Berlin nach dem Fall der Mauer

https://www.berlinartmagazine.de/posts/entwicklung-der-kunstszene-in-berlin-nach-dem-fall-der-mauer

ART at Berlin: Ausstellungen Berlin | Contemporary Art

https://www.artatberlin.com/

Kunsthand Berlin

https://www.kunsthand-berlin.de/

Berliner Galerien des Monats

https://www.artatberlin.com/top-10-galerien-des-monats-in-berlin/

Events - Kunstmarkt - Berlin

Kunstmarkt

Kunstmarkt der Generationen

https://www.kunstleben-berlin.de/kunstmarkt-der-generationen/

Auktionshäuser

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165670/umfrage/top-auktionshaeuser-nach-umsatz/